在南京,有一家藏在闹市的博物馆——“南京民间抗日战争博物馆”。过去19年间,这间博物馆收藏了4万多册抗战书籍、6000多件抗战文物。馆长吴先斌今年61岁,在博物馆入口,他写下:一个寻找英雄的地方。他说,具体到人,历史才不会被忘记。

rr在南京的居民楼、商户间,有一座用厂房改造的博物馆。馆长吴先斌今年61岁,以前是华东装饰材料厂厂长。2006年,他关停厂子,在原址上自费创办了这座博物馆,免费向公众开放。

r

r

吴先斌:谁都不知道,战争改变了人很多命运,都是跟民间有关的。当时最普通的东西,在日后一定是最难找的东西。

r一个脸盆、一张报纸,这些来自那个年代普通人的物件讲述着战火中的生活。馆里6000多件抗战文物,每一件都有具体的姓与名、人与事。

r

r

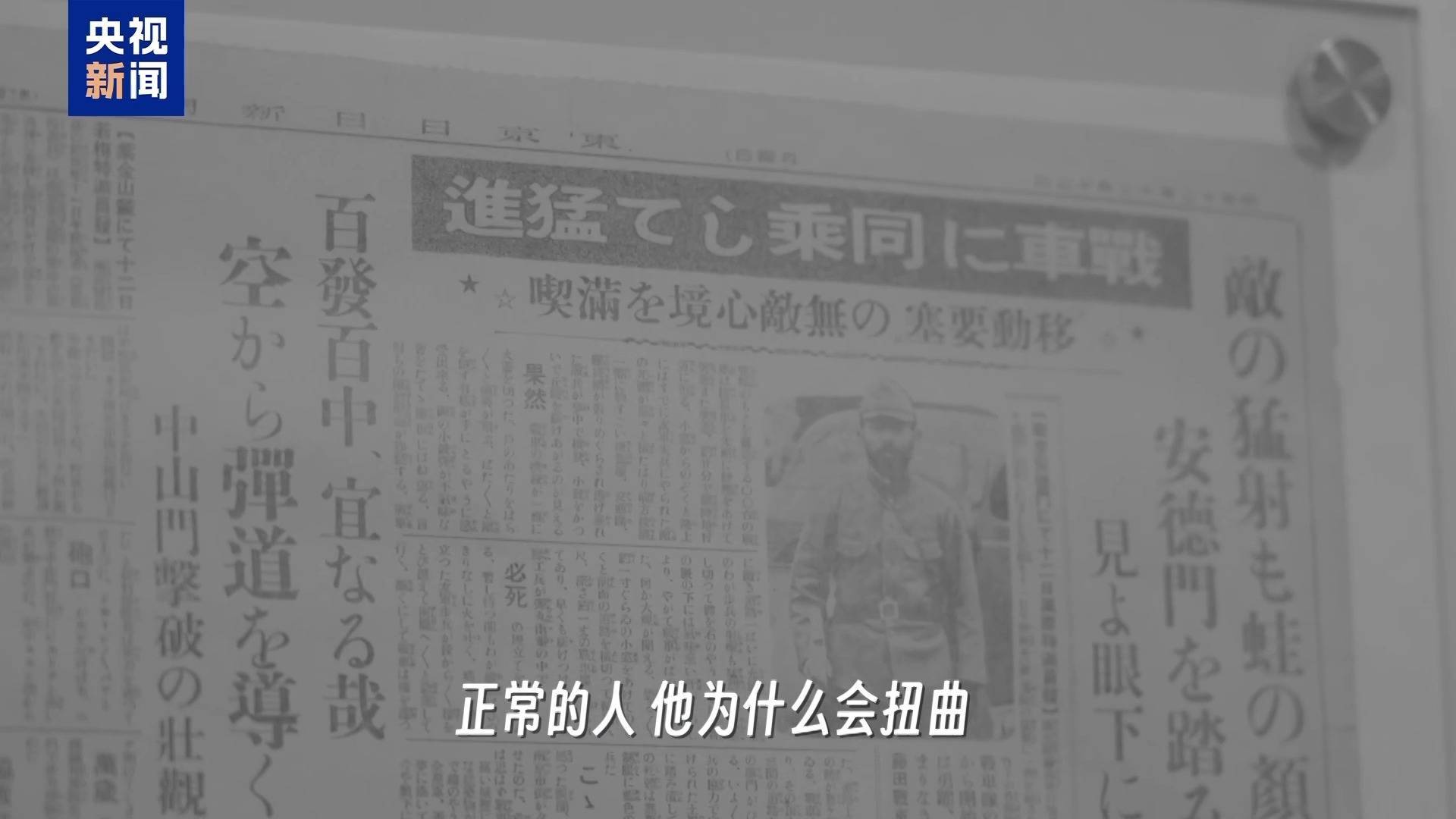

吴先斌:一开始是出于一种历史的愤怒。我从80年代就开始经商,古玩收藏过程中就发现了一些侵华日军的史料。正常的人为什么会扭曲?他们为什么会在南京城犯罪?就是战争使人变成鬼。

r

r

1938年起,日军从各国抢夺370多块珍贵石材作为“战利品”献到日本建塔,塔身有238块来自中国,其中4块来自南京。现实中,这块日军撬下的南京古石被压在象征军国主义罪恶的“八纮一宇”塔下。

r

r

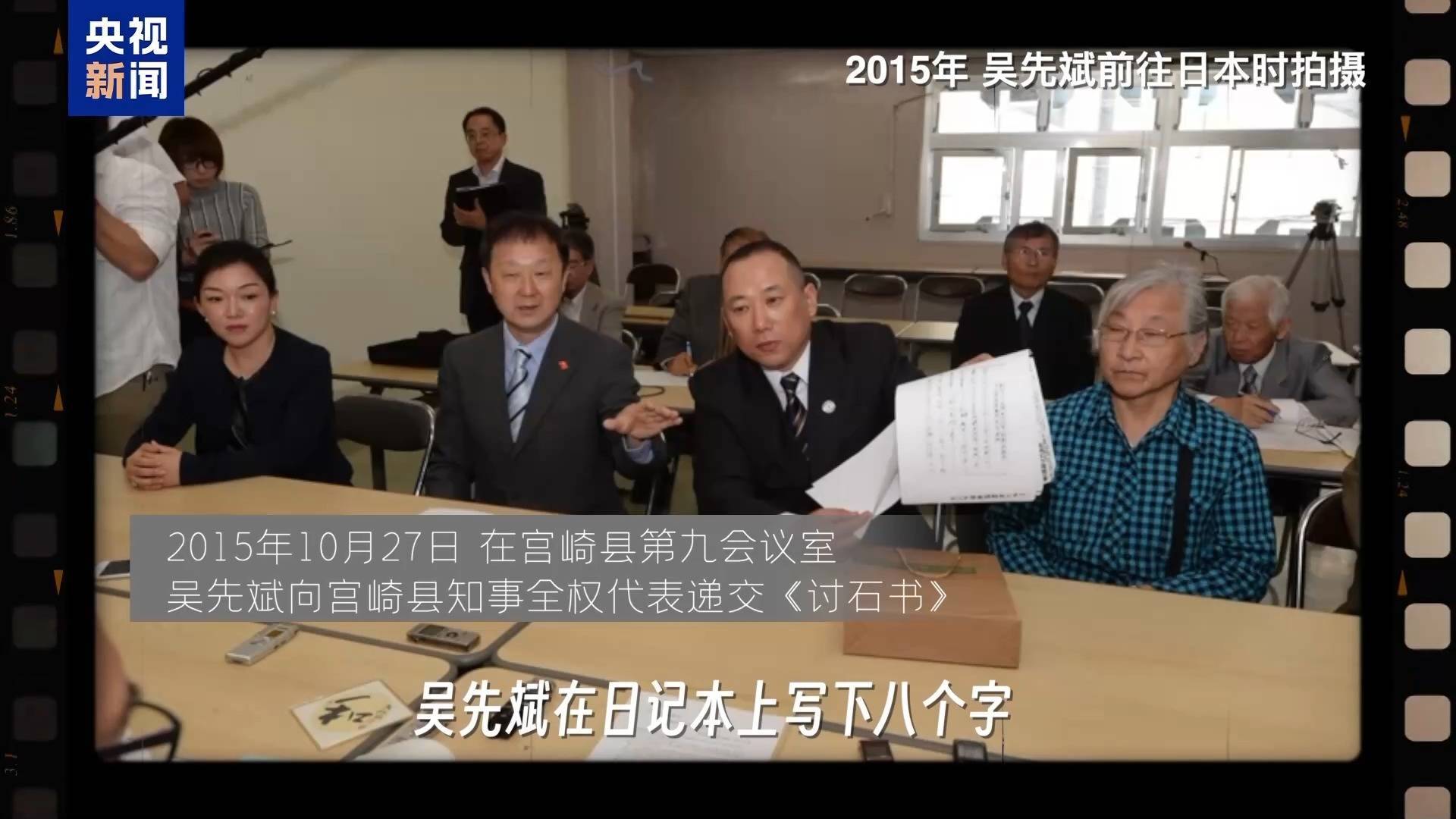

2015年10月,吴先斌带队赴日,要求日方归还“八纮一宇”塔下的南京石材。

r吴先斌:今天的日本人不叫它“八纮一宇”了,叫它“和平塔”。其实这个塔,从建造那一天起,它就不是为了和平,它是为了侵略。

r会议当天,吴先斌在日记本上写下八个字:“临危不乱,临难不苟”。

r吴先斌:对方问我“你来讨石你的资格是什么,你的法律资格是什么?”我讲得很清楚,我是南京市民,身份证号码320105。我不是来跟你要索赔的,我是来追赃的。

r

r

2015年10月27日,在宫崎县第九会议室,吴先斌向宫崎县知事全权代表递交《讨石书》。但日方一再搪塞,拒绝还石。

r离开日本前,吴先斌收到了当地民间组织“八纮一宇”塔研究会用3D打印的1比1古石模型。

r吴先斌:那天给我的时候,心里还是很难过。我不知道到底拿还是不拿。拿吧,是个假的,复制品。

r

r

南京师范大学党委常委 副校长 南京大屠杀研究中心主任 张连红:没有真相的和解,不是真正的和解。在日本,一些右翼也带着各种理由来否定,去歪曲这段历史,所以这就是真相和歪曲之间的一种记忆之间的斗争。这个进程,主要是看我们的努力程度。

r

r

一个月前,吴先斌在日本京都立命馆大学举办展览,用90张照片揭露1937年日军在南京的暴行。

r吴先斌:我们在立命馆大学做演讲的时候,两个日本的年轻小姑娘,她说我们日本的年轻一代虽然没有战争的责任,但是我们有和平的责任。她这句话也勾起我的希望。

rrr rr铭记历史 让记忆扎下根

rrrr为了这间博物馆,为了那段不能忘却的记忆,吴先斌一直在奔走。步履不停,为了留下历史的真相,更为了铭记英雄的荣光。

rr博物馆三楼有一面特殊的墙,墙上,是980位抗战老兵的手印和老人们手写的参军信息。

r

r

南京理工大学副教授 南京大学历史学博士 叶铭:其实上面印手印的这些老人,绝大部分应该都不在世了。用这种特殊的方式在博物馆留下来,让大家不忘历史,不忘历史的经过,也不要忘记历史当中的每一个个人。

r为了寻找这些抗战老兵,团队以南京为起点,先后奔赴28个省、市、自治区。

r

r

吴先斌:找一个老兵很难的,一天跑200公里也只能找一个老兵。年轻时候都是风华正茂,那个时候,他们就把生命热血都献给国家。他们开始走向战场,也不知道哪天能活下来。战争的残酷性,当下人是永远无法用语言来描述。

r雨花台区安德门大街48号是博物馆的地理坐标,它也收藏着南京城的悲壮和光荣。博物馆二楼有一整面墙刻满了南京保卫战牺牲人员的姓名。

r

r

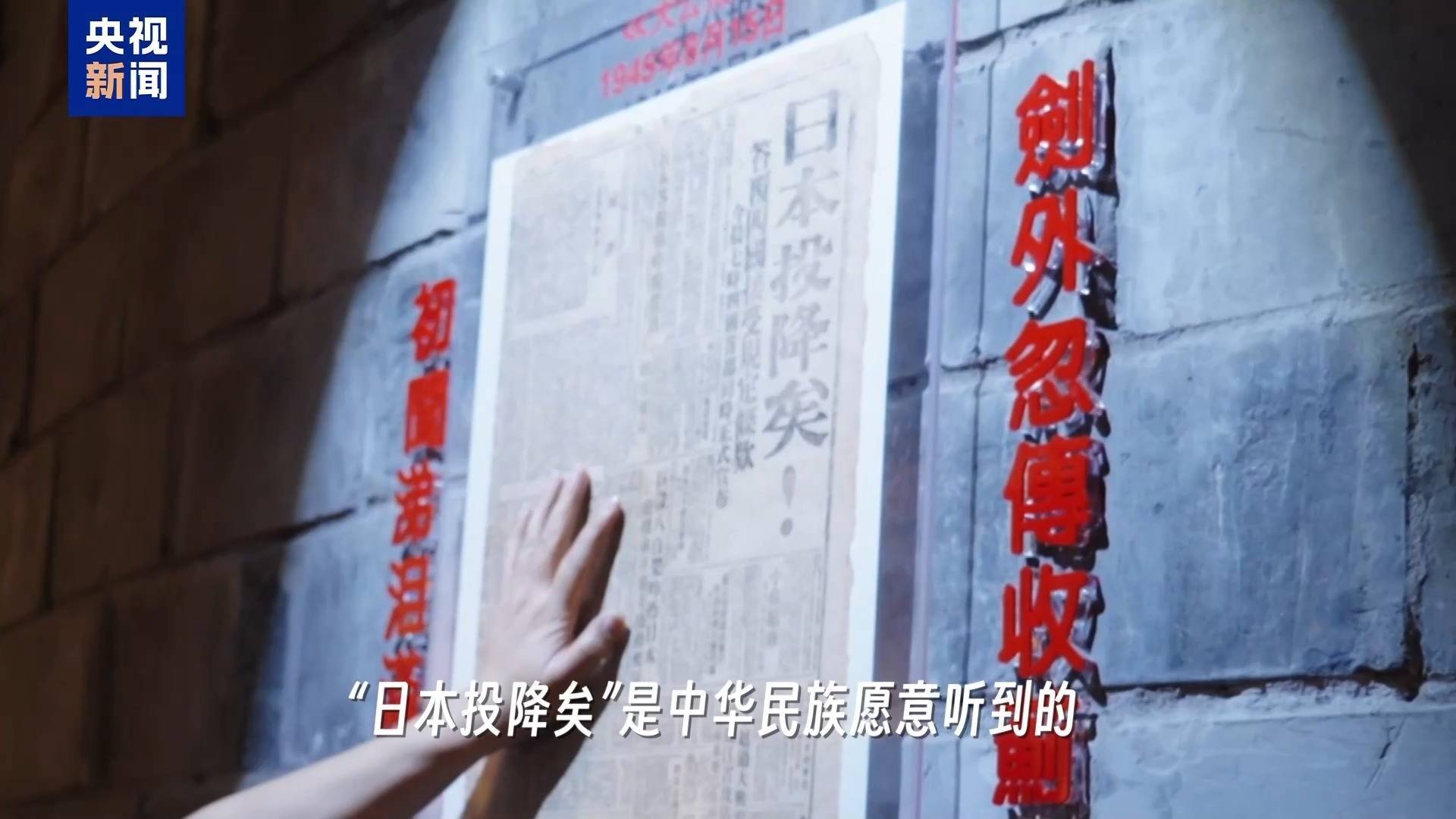

1945年8月15日《大公报》的号外大标题,清晰地写着“日本投降矣!”

r吴先斌:我十分愿意向每一位观众介绍,“日本投降矣”是中华民族愿意听到的最激动人心的五个字。

r

r

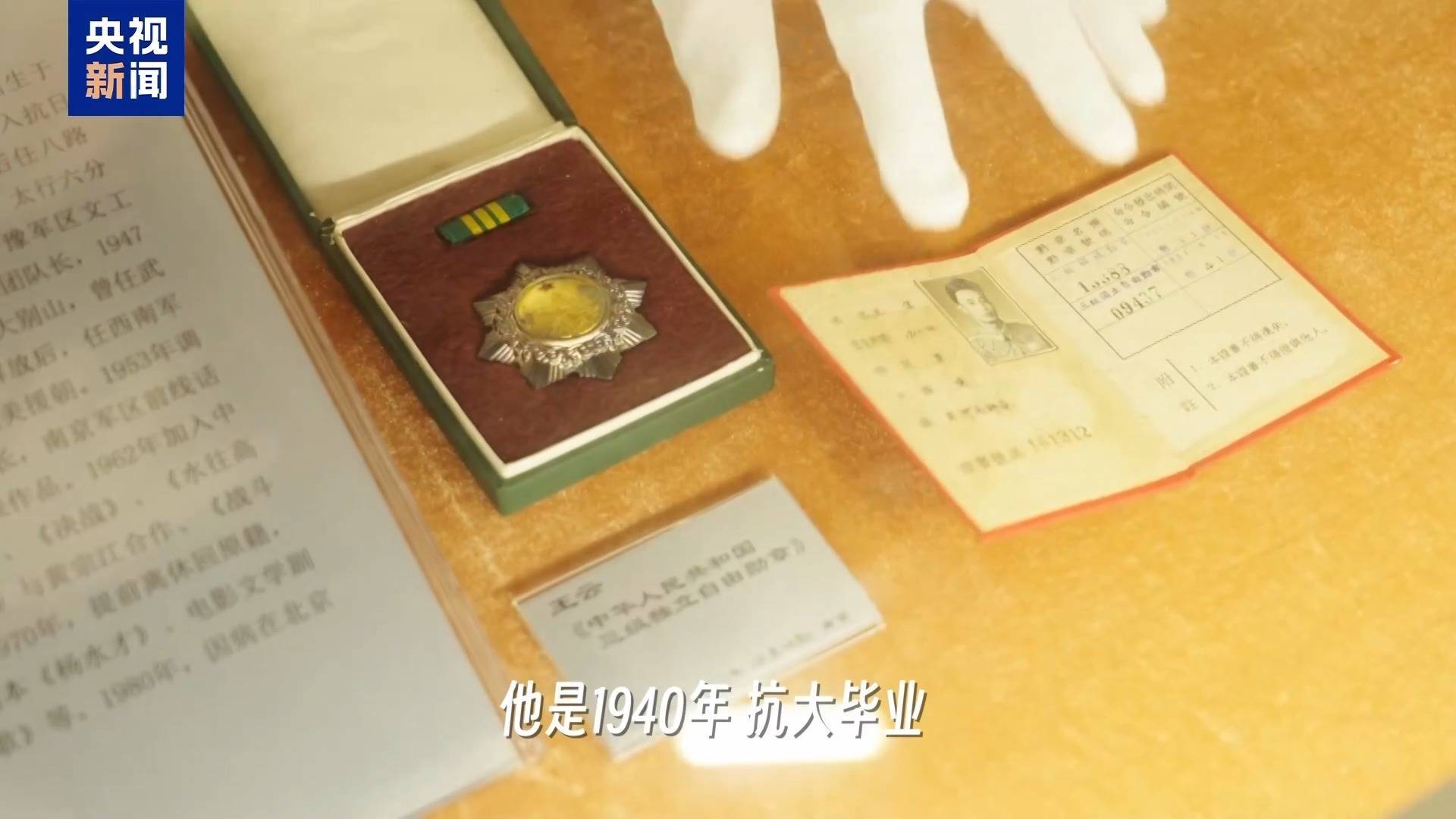

这天,博物馆等到了一个老八路的故事,八路军王云的儿子王晓思决定捐赠父亲的遗物。

r从开馆时的300多件抗战文物到现在的6000多件,十九年间,愿意把记忆拿出来的人和愿意去收藏记忆的人,一起充实着这间博物馆。

r

r

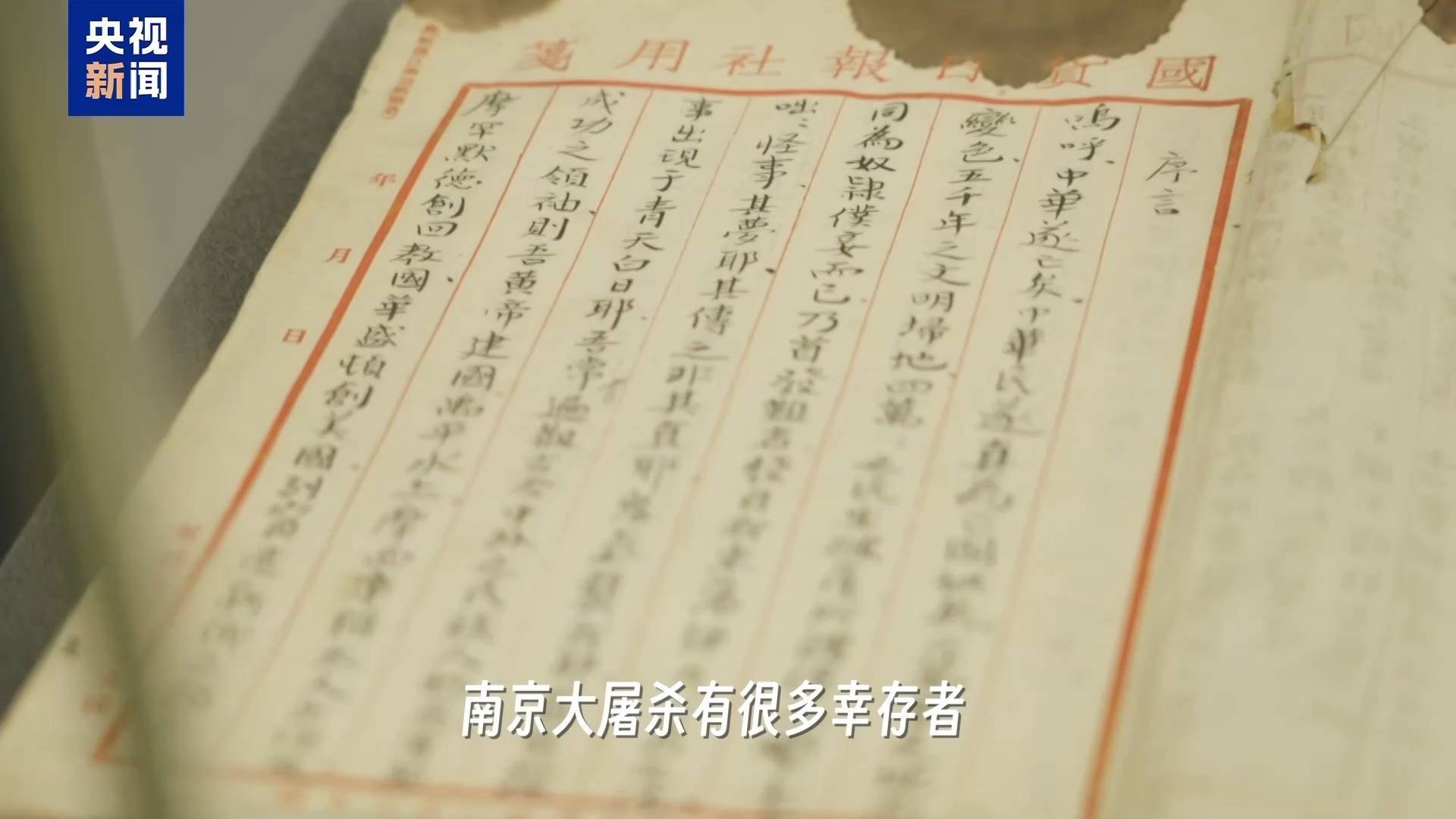

南京师范大学党委常委 副校长 南京大屠杀研究中心主任 张连红:改革开放以后,我们的记忆已经逐渐拼盘、周全了,有政府的,有民间的,有学者的,有个体的。南京大屠杀有很多幸存者可以写自己的记忆,他的二代三代也可以去写他的家族记忆,村庄也可以写记忆,慢慢就形成一个体系了,它就是有血有肉,有风有河,它都是真实的。

r

r

吴先斌:战争与和平的较量,就是记忆和遗忘的较量。这个城市是有成千上万的人都在维护那段历史,只不过我以博物馆的形式。

r现在,还有更多的“老吴”,他们都以各自的方式记住这段历史,接力这些记忆。

rrr rr英雄的出处 历史的来路 世世代代都记住

rrrr“民间记忆越丰富,国家记忆就越准确”。一个脸盆、一块石头、一张名片、一面手印墙,对它们的寻找、收藏、书写、讲述,丰满着历史中的人。就像吴先斌和成千上万维护者们所做的一样,今天的人们铭记历史,又何尝不是在履行这一代的使命,为后人留下属于这个民族最宝贵的东西呢?

r来源:央视新闻客户端

双悦网提示:文章来自网络,不代表本站观点。